樽と木材の話part1【第4号】

皆さん、おはようございます。ミチタルの小島です。

今日は、樽に欠かせない「木の話」をお届けしようと思います。樽に欠かせない木ですが、「なぜ木なのか?」「どんな木が使われているのか?」皆さんご存じでしょうか。僕は木材が大好きなのですが、なかなか普段生活していて「木」について考えることも少ないと思います。今回はそんな皆様を深い木の世界へご招待します。

このニュースレターでは、北海道で樽をつくろうとしているミチタルが、その活動の様子や樽や森のことを発信する不定期なニュースレターです。不定期更新ですが、お楽しみに!

木について

そもそも、木って何でしょう?ウィキペディアで調べてみると、

木(き)とは、植物の一種を指すための用語。樹(き)、樹木(じゅもく)とも言う。木本(もくほん、植物学用語)ともいう。

植物にはいろいろな成長の仕方があります。草花のように種から芽が出るもの、苔のように胞子を飛ばして増えるもの、竹のように地面の下に広がった根から新しい芽を出すもの…。

木も品種によって成長の仕方は異なりますが、ほとんどの木は草花と同じように「種」から芽を出して育ちます。どんなに大きな木でも、最初はたったひとつの小さな種だったのです。そう考えると、木の成長って本当に神秘的ですよね。

木の寿命

木は、植物のなかでもずば抜けて長生きする存在です。草花の寿命が1〜2年ほどなのに対して、木は数百年、数千年と生き続けることができます。

日本で最も長生きとされているのが、鹿児島県・屋久島にある「縄文杉」。科学的な調査では樹齢2,500~2,700年とされていますが、幹の大きさから7,000年以上生きている可能性もあると言われています。(諸説あり)

さらに世界に目を向けると、アメリカ・カリフォルニア州には樹齢4,700年以上の木が存在します。発見されていないだけで、もっと長寿の木があるのかもしれません。

木は切られた後も生き続ける

長生きする木がある一方で、木材として伐採される木もあります。

建材や家具に使われる木の樹齢は、針葉樹で40~60年、広葉樹で80~100年ほど。しかし、伐採されたからといって木の命が終わるわけではありません。

「木は、生きた年数だけ使える」と言われており、100年生きた木で作られた家具や建材は100年以上使えるのです。(ちなみに、現在樽は樹齢100~200年ほどのものを選んで作られています。)

木は森の中だけでなく、加工された後も私たちの生活の中で生き続ける。そう考えると、ますます木の魅力を感じませんか?

どうやって板ができるの?

皆さんにここで質問です!木が切られたら、丸太ができますよね。

では、どうやってその丸太を板にしているのでしょうか?

意外とその様子をイメージできる人、知っている人は少ないのではないでしょうか?丸太を板にする工程は「製材」と言われています。

実は、非常にシンプルで、日本の多くの場合は丸太を大きなバンドソーと呼ばれる帯状のこぎりか、丸鋸と呼ばれる円形ののこぎりで丸太をスライスしているのです。

奥に高速で回転している刃があります。向かって右側の機械が高速でバンド上の鋸の刃を回しており、左側の人が乗っている機械が電車のようにレールの上で行ったり来たり、前後に動くことで丸太をスライスしていきます。

実は、この製材がとても奥が深くて僕は大好きな作業です。(ちょうど一年前の今頃は、週末は必ずとある厚真町の製材所にお邪魔してスライスされた板をキャッチすることをしていました。)

僕は、この製材が大好きです。少し語らせてください。

まず、とても頭を使いますし、木材を見ないといけません。木はもちろん一本一本形も違います。同じようにやっていては、無駄が出てしまったり、割れが大きく板に入ってしまったりして、良くありません。

木を見ながら、「どの向きで」「どんな暑さの板を」「どのくらいとるか」を頭で考えながら作業する必要があります。特に木が持つねじれや節や腐りを見ながら行うダイナミックかつ繊細な作業です。親方を見ながら「何でこの向きで製材したんだろう?」などを考えたりするのがとても大好きです。(こうかな!と思って聞いてみても意外と違ったりテキトーだったりすることもありますが笑)

そして何よりも、スライスされた瞬間、パッと一面に木目が広がる瞬間がたまりません。木が刃を通過しながらこちらにゆっくりと向かってくるとき、ワクワクするのですが、毎回それを上回る感動に胸をうたれます。二枚として同じ模様の板はありませんが、すべてが綺麗で、好きになります。

僕が製材をお手伝いしてきた中で一番太かったのがこの栗の木でした。この感動は今でも忘れません。

柾目と板目のはなし

そうやって板になった木材を使って僕たちは樽を作らせていただいている訳です。ここまで紹介しただけでお気づきの方も多いと思いますが、木材の流れはとてつもなく長いのです。

一例ですが、

山を持っている人

↓

委託されて管理している森林組合

↓

実際に現場で木を切る木こり

↓

その丸太を運ぶ運材屋さん

↓

丸太のマーケット

↓

買い付けた製材屋さん

↓

板を乾かす乾燥屋さん

↓

板の仲買をする木材屋さん

↓

それを買う家具メーカー/樽メーカーなど

↓

製品を売る小売業

↓

消費者

大袈裟に書きましたが、こんな感じでたくさんの人が関わっているのが林業/木工関連業なのです。(もちろんどこかがカットされていて直接のやり取りや、自社で一貫して行っているところもあります。)

ここで、樽に関する”謎”というか、”ことわざ”を一つご紹介したいと思います。

「樽は板目、桶は柾目」というものです。

ここで、板目と柾目についてご紹介すると、

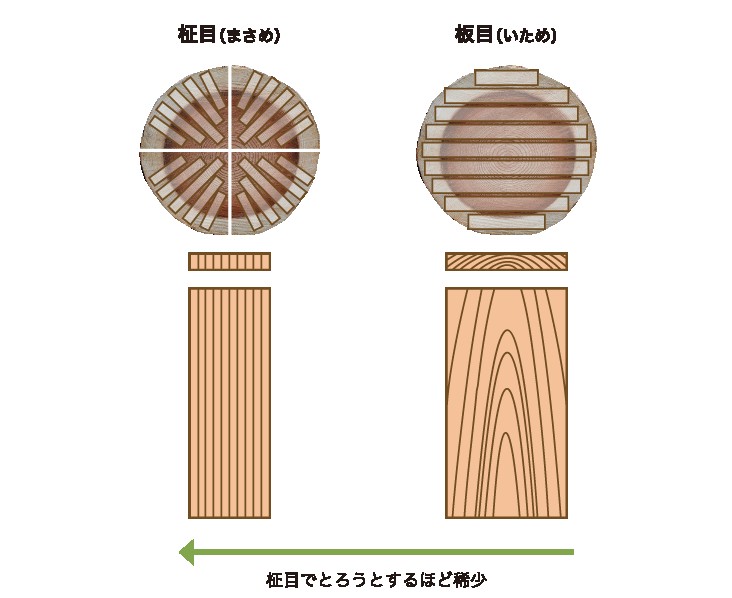

木目に注目してもらうと、「あぁ~、確かに!」ってなるかもしれません。真っすぐな模様もあれば、右みたいに波々の模様がある木材も見ますよね。これは実は木の種類が違うのではなく、製材の仕方(つまりは板を取る方向)が違うのです。

見ていただいたら分かるように、柾目は丸太の半径の幅しか木材が取れず、無駄になってしまう部分も多いことが分かります。逆に板目は、同じ太さの丸太からでもより幅の広い板が取れることが分かります。

※右の板目の取り方だとしても、真ん中の方は柾目っぽくなりますし、柾目と板目の間の「追い柾(おいまさ)」と呼ばれる木材も取れます。ここら木材知識レベル2の話はまた今度です。

実は、日本のことわざで樽は板目で作り、桶は柾目で作る。とされてきました。

上の2枚を見比べていただけると、その違いが分かるかと思います。樽はずっと水が満ちていますから、あまり乾燥や水分吸収による木材のゆがみやねじれが起きにくいのです。一方で、桶は中に水が入っていたり、そうでない場合もあるので、木材がねじれてきたりします。それを防ぐために、柾目をつかっているのです。

なんで「洋酒樽」だけ?

洋酒樽を見てみましょう。

あれっ?樽なのに柾目ですね。

そう。洋酒樽は柾目で作っているのです。だからこそ、太いミズナラが樽にされているのです。一般では樹齢100年~200年のミズナラが使われています。しかも、丸太からどのくらいの割合が製品になったのかという割合を「歩留り」というのですが、

恐ろしいことに、洋酒樽の歩留りは「5%」と呼ばれいています。

※その他95%は無駄になっているわけではなく、しっかりと家具やフローリング、バイオマス燃料に使用されています。

北海道で伐採された樽になるミズナラのニュースです。

ミチタルが目指すところ

冒頭にも書きましたが、広葉樹が育つにはとてつもない時間がかかります。樹齢120年のミズナラを切ったからと言って、120年後に同じミズナラがそこにあるという訳ではありません。(土壌や生態系、森林の更新を考えれば当然ですが...)大体樹齢100年の木を育てるためにはその倍の200年かかるとされています。

一人の人が森を診ることができるのは長くても50年くらいです。代々、一族で引き継いだとしても、200年その木を守り続けるにはどれだけの忍耐と苦労と想いと運と努力が必要なことでしょう。

僕たちミチタルは100年後も木を使って仕事が出来ることを祈っています。だからこそミチタルは

あるもので作ること。

ずっと続けていける仕事をする。

足るを知る。

ことを大事にしていきたいのです。

板目でも作れるようにすること・ミズナラ以外でも作ること・新しい樽づくりを生み出すこと

このためにこれからも開発を続け、イノベーションを起こし、前へ進んでいきます。今後ともミチタルの活動をお楽しみに!

〆のフリートーク

またまた、更新が滞ってしまいましたが、元気にしています。生存報告です。

最近はアメリカのシリコンバレーに行ったり、北海道は森町に行ったり、北大で開催された日本森林学会に参加したりしました。

ビジネスコンテストにちらほら顔を出しておりまして、そちらの方も今後共有していきますね。

北海道は雪解けが始まり、自転車に乗れるようになったのが最近の嬉しいニュースです。アクティブに動く新年度にしようと思った小島でした。

次回の投稿もお楽しみに!ニュースレター「今週のMICHITALニュース」を登録してお待ちください。

すでに登録済みの方は こちら